JR九州の近郊型交流電車として登場した811系は、2M方式を採用した2M2Tの4両編成でありながら、1M1Tの2両編成にも対応する設計とされています。

残念ながら2両編成が新製されることはありませんでしたが、その仕様は一部の機関誌などで知ることができたため、本記事でご紹介します。

(はじめに)2連を考慮していた4連の設計

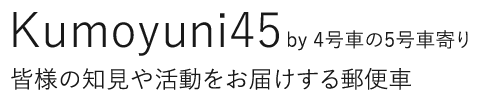

実在する811系の4両編成は「M'c-M-T-T'c」の組成であり、M'c車のクモハ810形はパンタグラフや主変圧器(MTr)、主整流装置(MRf)を搭載しており、M車のモハ811形に自車とクモハ810形の主電動機を制御する主制御装置などを搭載する構成でした。

これは415系や485系、717系のような他の交(直)流電車とは逆のユニット構成(下図1参照)で、「パンタグラフや交流機器、主電動機を搭載しつつ、主制御装置は搭載していない車両を制御電動車にした」この設計こそ、811系が2M方式と1M方式双方を可能にする工夫でした。

- 図1:811系とその他の主要な交(直)流電車の電動車ユニットと主要主回路機器の比較

2連を可能にする「TAc車」

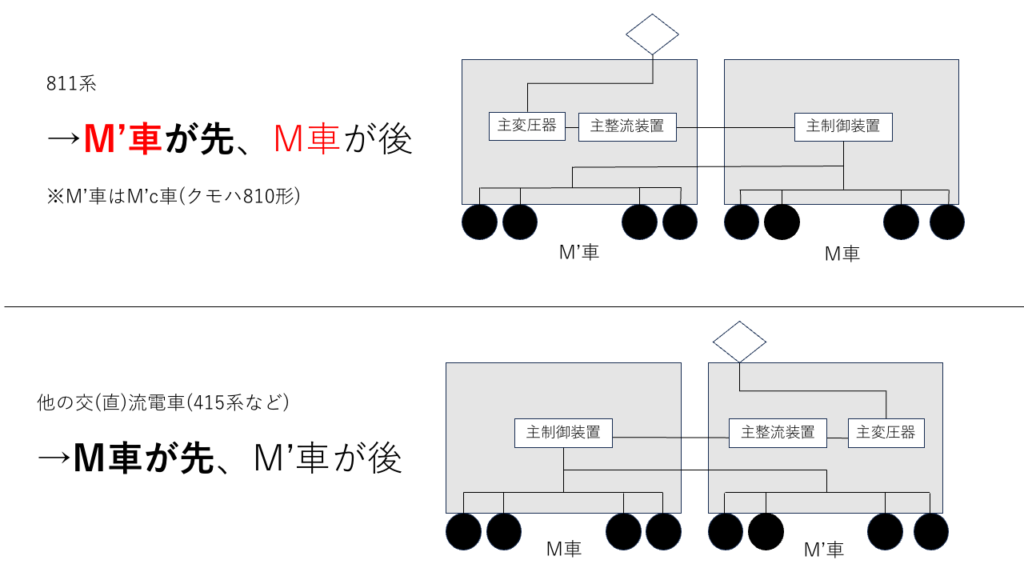

- 図2:811系2両編成の主回路構成 「電気車研究会 [編] 電気車の科学42(10)(498) 『JR九州811系近郊形交流電車 立石祐輔』電気車研究会 p42」掲載の図を基に筆者が作成

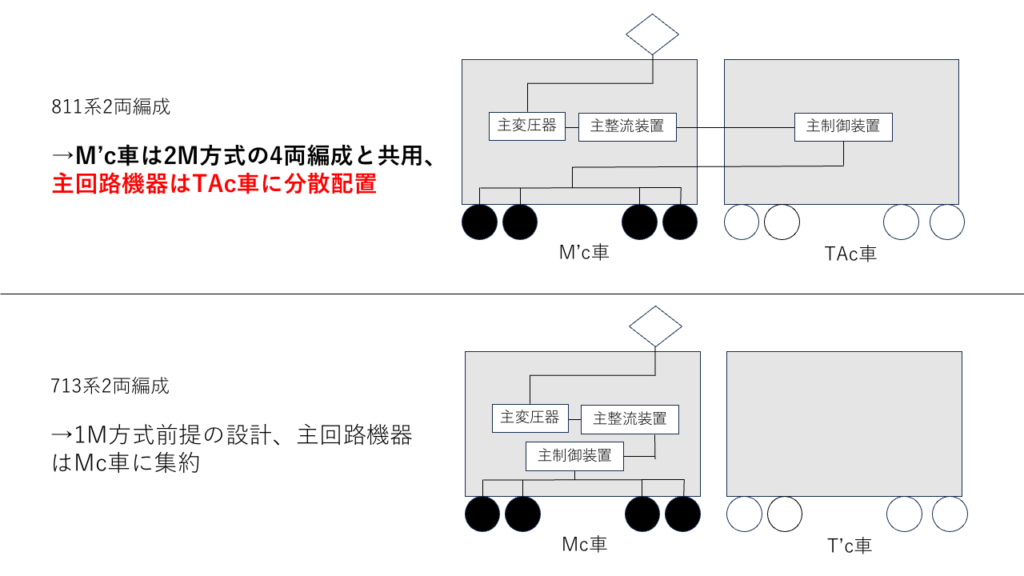

上図2が機関誌に掲載されていた811系2両編成の主回路構成図です。先述の通り、パンタグラフや交流機器を載せたM'c車は共通で、同車が搭載しない主制御装置などを補う形で、制御付随車(クハ)でありながら1M相当の主制御装置などを搭載した「TAc車」を新規に設計することで、M'c車を2M方式と1M方式で共用し、車両設計コストを削減することができる設計を見込んでいたようです。

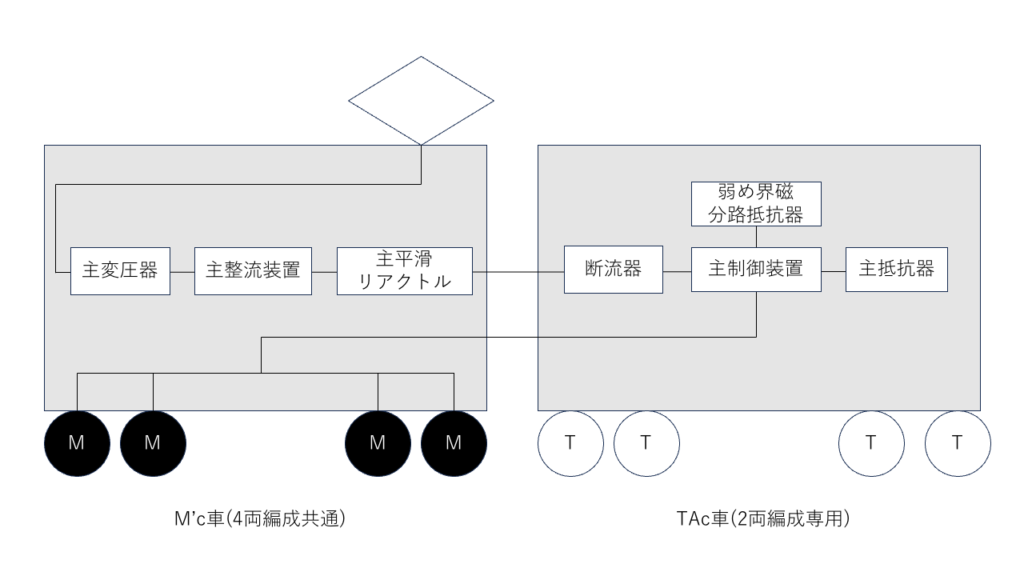

1M方式の1M1Tの交(直)流電車は、九州では既に713系が登場していましたが、同系列は1M方式を前提にMc車に主回路機器が集約されており、外観は似ているようで実際には全く異なる主回路構成でした(下図3参照)。

- 図3:811系2両編成と713系の主要主回路機器の比較

「TAc車」開発に至った経緯

「クハでありながら制御装置を搭載している」奇特な設計であるTAc車を見込むに至った経緯が、図2が掲載されていた機関誌に併せて記述されています。

編成については、2両編成が可能なようにすることに苦心した。交流電車のため。主変圧器や、主整流器が必要で、213系や221系のように、主回路がMc車のみには納まり切れない。やむなくTAC方式としたが、パンタをどちらへ載せるかで論議が分かれた。711系ではTA車の方であるが、なるべく車種を共用したい。コストを下げたいとの考えから、Mc車を共用することにした。問題は主回路機器である。1M、2M共用の機器を造るのは難しく、主制御器、断流器、主抵抗器は、2システム分ないと、共用は難しい。主変圧器は、2Mの容量を持っていれば、1Mはカバーできる。主平滑リアクトルは、2Mと1Mで、特性を合わせれば何とかなりそうだ、主整流器は、2Mと1Mの切換SWを設ければ、共用は可能である。これから、主変圧器、主平滑リアクトル、主整流器をMc車に載せ、M'c車とした。主制御器、断流器、主抵抗器は1M用を新設計し、TAC車に載せた。

これはTc車とは共用できない。1)1)電気車研究会 [編] 電気車の科学42(10)(498) 『JR九州811系近郊形交流電車 立石祐輔』電気車研究会 p42

以上の記載から、当時の技術では、2Mを兼ねる主回路機器の製造そのものやそれを制御電動車に集約することが困難であったことがうかがい知れます。

811系2連と技術的に似た車両

冒頭で述べた通り、これほどまでに具体化されていた811系2両編成は登場が実現することがありませんでした。

その理由が明言された文献は確認できていませんが、811系の後に登場したJR九州の車両に、技術的に似た特徴の車両が幾つか登場しています。

813系0番台など

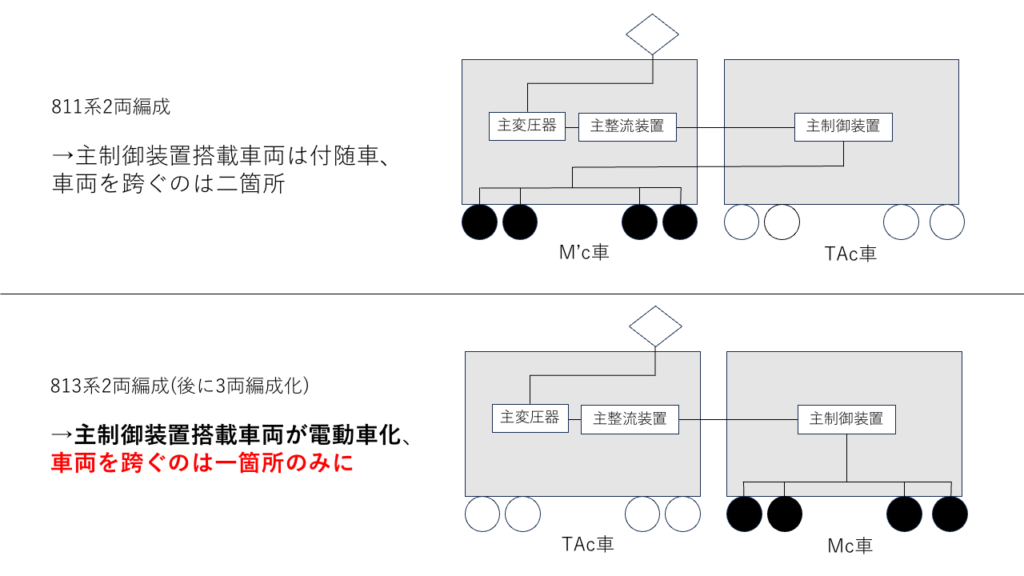

811系の後継車両として登場した813系のうち、GTO-VVVFを採用している初期のグループは、主回路構成が811系2両編成と非常に類似しています(下図4参照)。

813系の場合は2M方式は考慮していないため、811系ではTAc車とされた主制御装置を搭載する車両が813系ではそのまま制御電動車(クモハ813形)となり、主回路で車両を跨ぐ箇所が一箇所に抑えられています。

なお、このような構成は「M-TAユニット(JR西日本では「M-Tpユニット」)と呼ばれ、国鉄781系やJR西日本681系などにも同じような例があります。

- 図4:811系2両編成と813系2両編成の主要主回路機器の比較

817系1000番台など

2003年度に817系の2次車として登場した817系1000番台は、同系列の標準形態であった1M方式の1M1Tの編成形態でしたが、将来中間電動車の連結による2M1Tの3両編成化を考慮し、主変圧器の容量を増加させていました。

想定していた2M1T化はこちらも現時点で実現しておらず、「2M仕様が先に登場し、今後1M仕様車の登場を見込んでいた」811系とは対照的ではあるものの、「将来を見込んで2Mと1Mを兼ねる設計とする」理念が奇しくも合致していることになります。

おわりに

当時の技術的制約の下で2M方式と1M方式を兼ねられる設計を目指した811系。このTAc車の技術は、一部の文献では「実現すれば九州では初めての試みとなる」との言及もされていますが、このような技術を採用した鉄道車両の例は筆者は確認できておらず、そもそも九州に限らず初めての試みであったか、あったとしても相当限られた事例なのではと考えています。

冒頭の通り残念ながらこのTAc車と2両編成は実現に至らず、後に登場した1Mと2Mを兼ねる交(直)流電車が「主変圧器を作り分ける(885系)」「1M方式をもう1両増結する(E721系1000番台、733系3000番台)」といった形であることを踏まえると、811系のような設計の車両は二度と登場することがないのかもしれません。

参考文献

電気車研究会 [編] 電気車の科学42(10)(498) 『JR九州811系近郊形交流電車 立石祐輔』電気車研究会

日本鉄道車輛工業会ほか 車両技術(204)『JR九州813系近郊形電車 大隈信彦』 日本鉄道車輛工業会

交友社 [編] 鉄道ファン 50(1) (通号 585) 『2010.1 JR九州 813・815・817系の番台別特徴と輸送形態/運輸部車両課 藪内孝尚』

https://railf.jp/japan_railfan_magazine/2010/585/

コメント