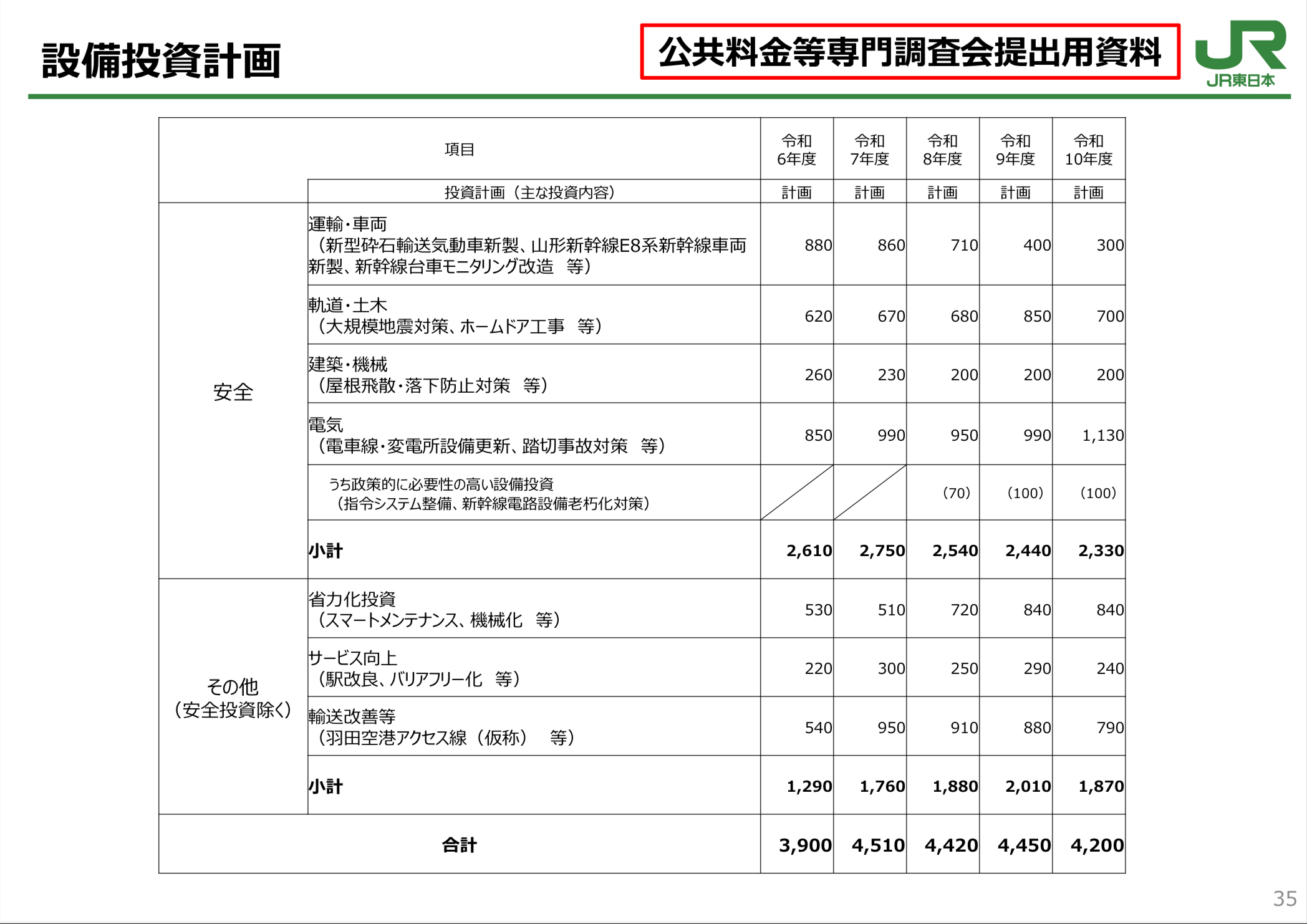

4月14日に第87回公共料金等専門調査会が開催された際にJR東日本運賃改定の事案が付議され、その内の資料からJR東日本の「運輸・車両」に関する設備投資額が2024年度から2028年度にかけて減少していくことが明らかになっています。

2026年度から2027年度にかけては、310(単位:億円)が削減されており減少幅が大きくなっています。

一方、「軌道・土木」「電気」の項目では今後基本的には投資額が増加する傾向にあり、老朽化した既存設備の更新やホームドアの整備などがこれまで以上に加速していくことは想像されます。

この資料から、今後の車両動向などの読み取れることや予測にはどういったものがあるのでしょうか。

また、今回の資料には記載がなかったものの、2029年度以降の投資規模がどのように変化していくのかも注目されます。

JR東日本 設備投資計画「運輸・車両」部門は下落傾向

14日、内閣府に設置されている公共料金等専門調査会(第87回)でJR東日本の運賃改定の事案が付議されました。配布資料の資料3によると、2024年度から2028年度までの鉄道事業に関わる設備投資計画(数値計画)が掲載されています。資料3の35

[資料3]運賃改定の申請について(東日本旅客鉄道株式会社提出)(PDF形式:4761KB) *当該35ページ

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kokyoryokin/doc/087_250414_shiryou3.pdf

コメント

2028年度まで車両製造数が大幅に少ない上しかも年が経つにつれて減っていっている状況です。

このような状況から2028年度までは

・特急の新造はなし

・普通車は中編成以下のみ

・千葉地区のE131増備は君津以南上総一ノ宮以南のみで他は余剰車活用

・長野は延命対象外の6両のみ増備

・高崎は全車延命

2025年度は仙石線E131系とHB-E220、2026年度は長野6両E131系があるので金額が上がっていますが、2027年度〜2028年度は半分か半分以下なので新造はかなり少ないかほとんどないと言った状況になると思いますね。

君津・上総一ノ宮以南以外を余剰車で補うのは流石に限りがあるので無理があるのではないでしょうか。

稠密線区向けのワンマン改造は毎年一定数行う(→投資額も大きくはブレない)はず。25,26年度の投資額が比較的多いのは、ここで新車投入を控えているためでしょうか?

25~27年度にかけて非VVVF車をSiC車に、内燃車をハイブリッド車に更新する旨が発表されているので、現在製造中のE131-800・HB-E220に加えて、山形線の新型車両(E723系?)、中央本線E131系、プラスアルファで房総209系置き換え用のE131系・E233系が導入されそうです。

株式上場当時の90年代にはやはり車両への投資は抑制(経営方針として減価償却費の範囲内に投資金額を抑える)されていて、209系が120両~200両前後しか製造されない年もありました。

2000年代当時の車両故障の増加、上野東京ラインの車両置き換え(211系が急勾配対応不可)から、E233系への集中投資を急いだ事情があり、現状はもとに戻っただけといえばそうなのかもしれません。

わかっている範囲では首都圏近郊のワンマン化やFD対応が既存車改造で対応することになっている以上、至近で大量に置き換え対象になる車種が見当たりません。

減価償却費の範囲内に投資金額を抑えるという制約は現在ないにしろ、コロナ禍以降の有利子債務の増大、金利の上昇傾向を踏まえると、FDの主要線区への導入などの公約をまず果たしつつ、限られた投資計画の中で優先順位を判断しているかと思われます。

在来線については、E231系以降の首都圏の通勤・近郊型車両は機器更新を1度行って車齢30年前後で引退、というのが規定路線と思われますので、E231系の置き換えは早くて2030年頃から予算化されていくのでしょう。それまでは地方線区の置き換えが中心で投資規模の点では小さくなっているのではないでしょうか。

新幹線については、E8系の増備が完了すれば、東北方面は北海道新幹線札幌開業まではE5系メインの運用で賄えますし、E10系は札幌開業後の近距離運用(たとえば盛岡以南)用として開発を進め、寿命が来た初期のE5系の一部を置き換える計画でしょう。大きく動くのは札幌開業に向けた新車両の開発の時だろうと思いますが、これももう少し先のことですね。

一度この投資規模になって、2030年度以降にコロナ禍前の製造ペースに戻すつもりなのか、が気になります。

新津と横浜が食っていける程度も業務量が無いように見えます。

上の方が例示していた90年代の谷間は、あくまでも単年度で、新幹線や特急型を含めて先行きは明るいことは明らか、103系113系を代替することも明らかでした。

川重や日立、東芝など多様な展開をする企業は、撤退もあり得る業界の見通しの暗さのようで、先行きが気になります。